江戸時代の医者 お江戸の科学

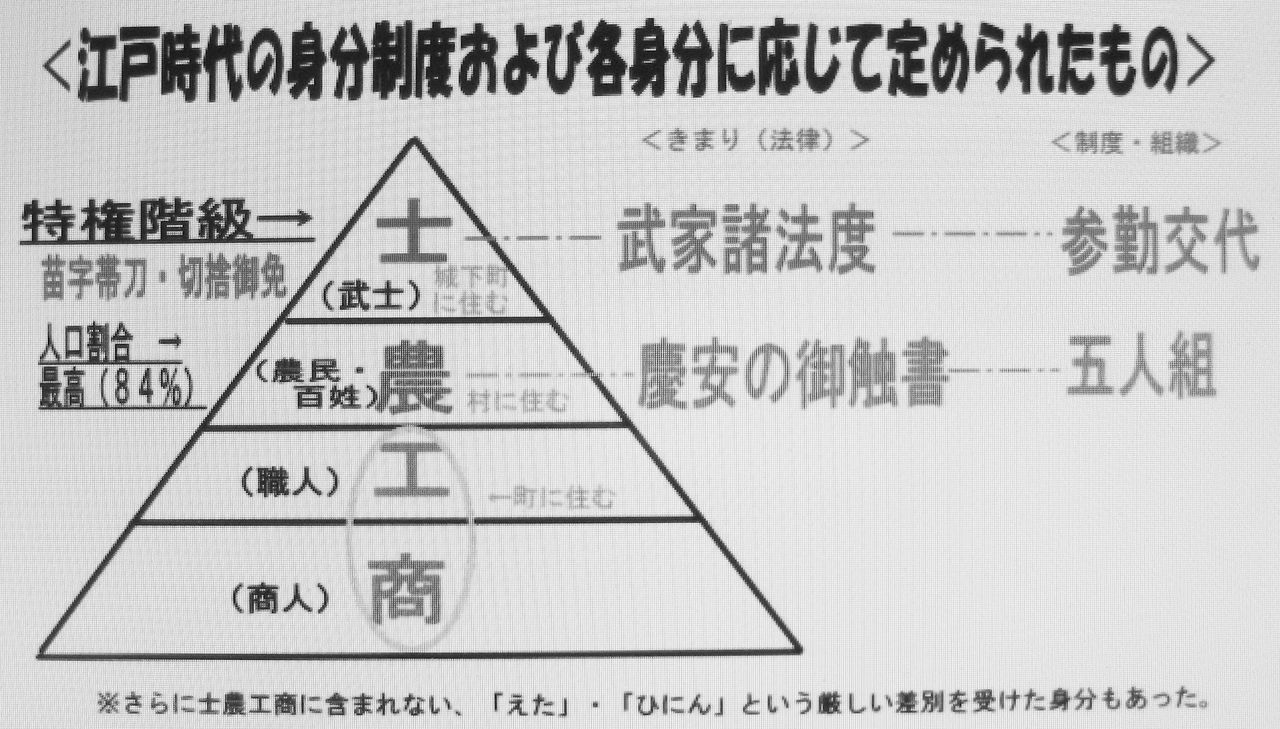

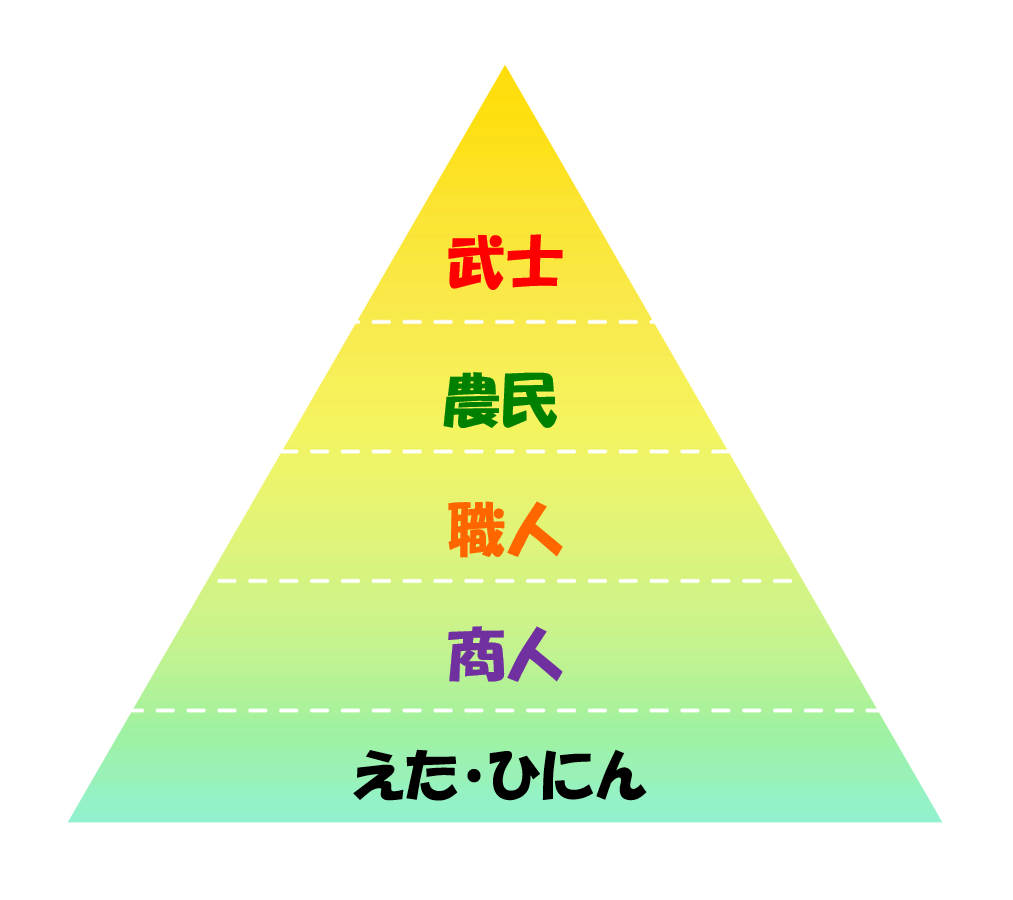

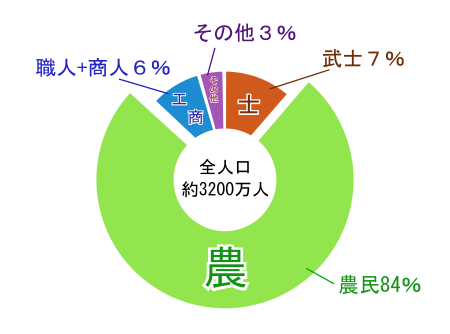

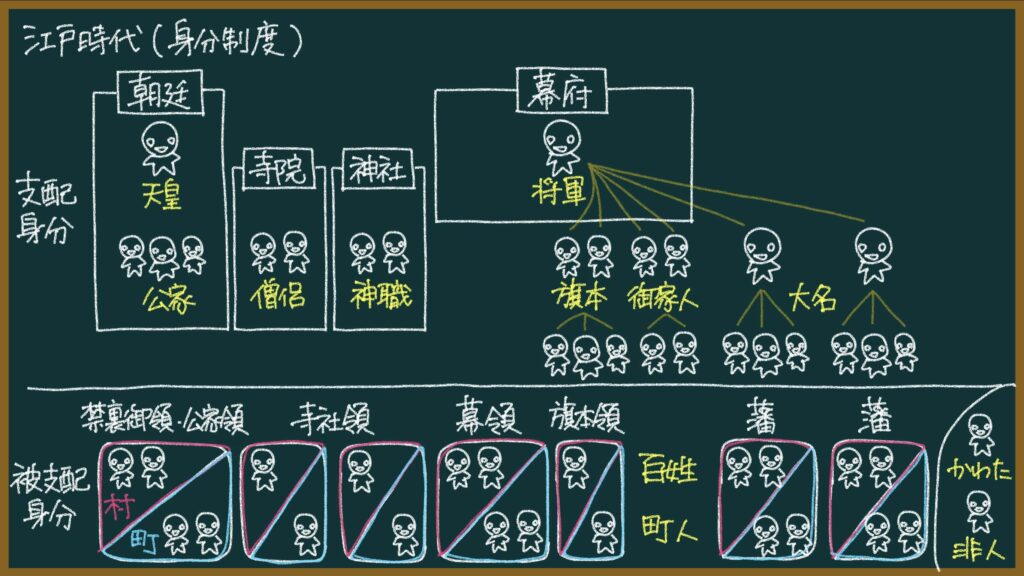

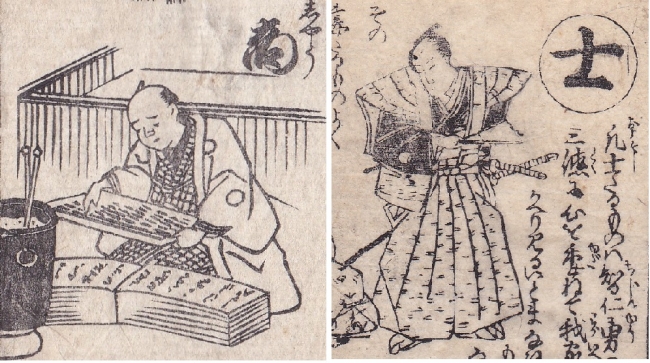

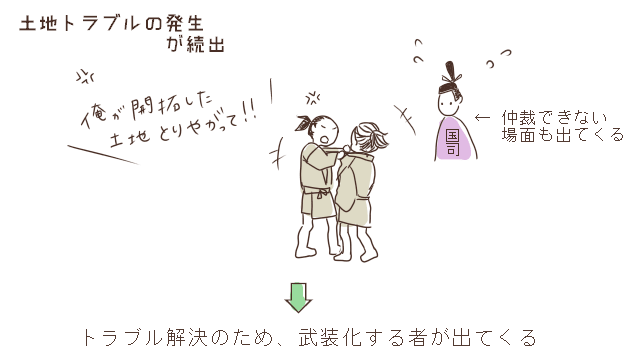

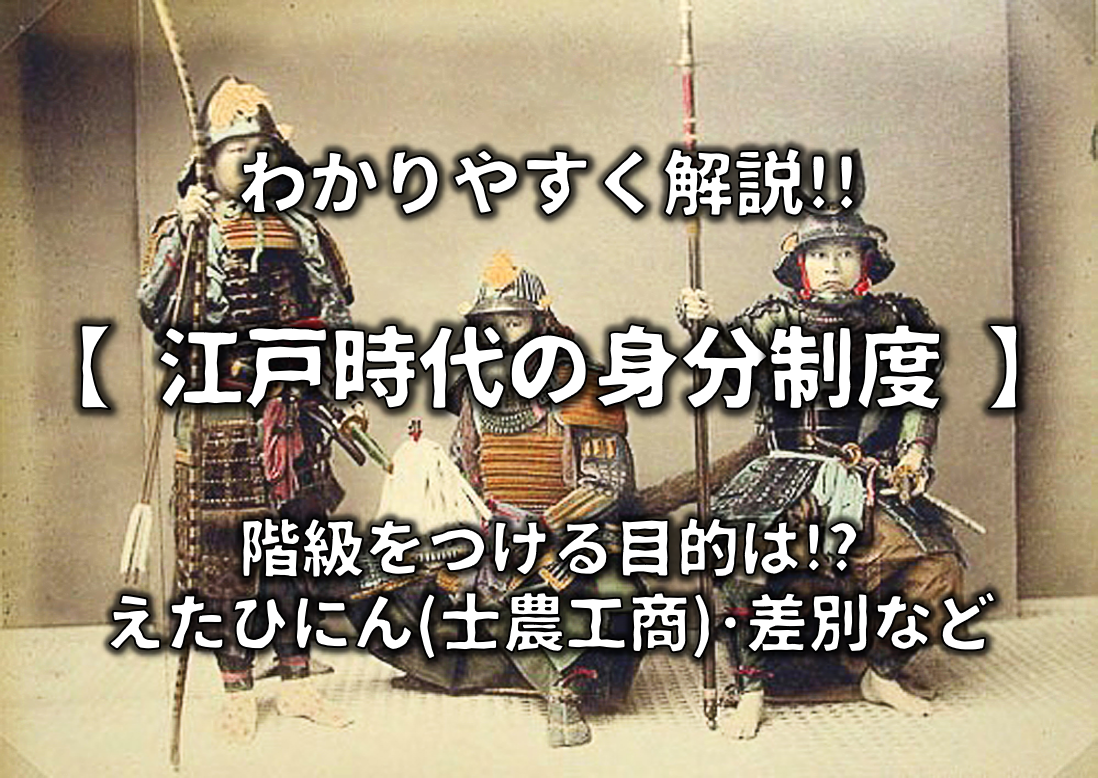

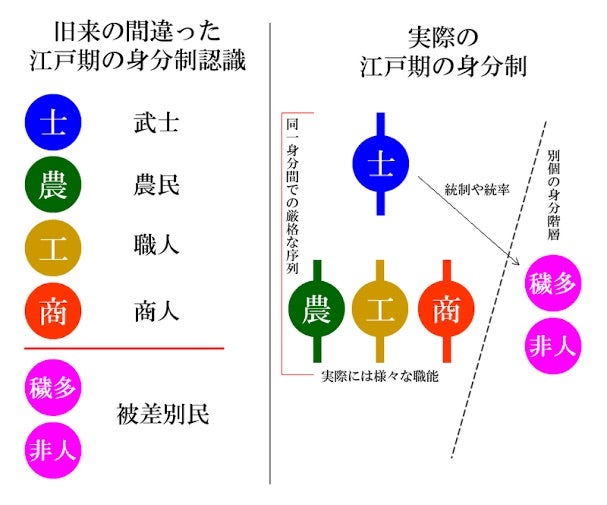

2-1-2江戸時代の着物 2-2江戸時代の帯の結び方 2-3江戸時代の袴の種類 1江戸時代の儀礼服 今、私達の正装は身分に関係無く、基本的にスーツが正装とされています。 しかし、江戸時代は鎖国をしており、海外の文化が入っていない状態で基本的には江戸時代の身分制度 江戸時代の 身分 みぶん は、「士農工商 しのうこうしょう 」という4つの関係に分けられました。 士・・・武士 農・・・百姓(農民) 工・・・ 職人 しょくにん (工業者) 商・・・ 商人 しょうにん ↑ 江戸時代の終わりごろの人口構成 武士は全体の7%、百姓は全体の84%の人口をしめました。 武士の子は武士、百姓の子は百姓となり、他の身分に変わることはほとんどできませ

江戸時代 身分 イラスト

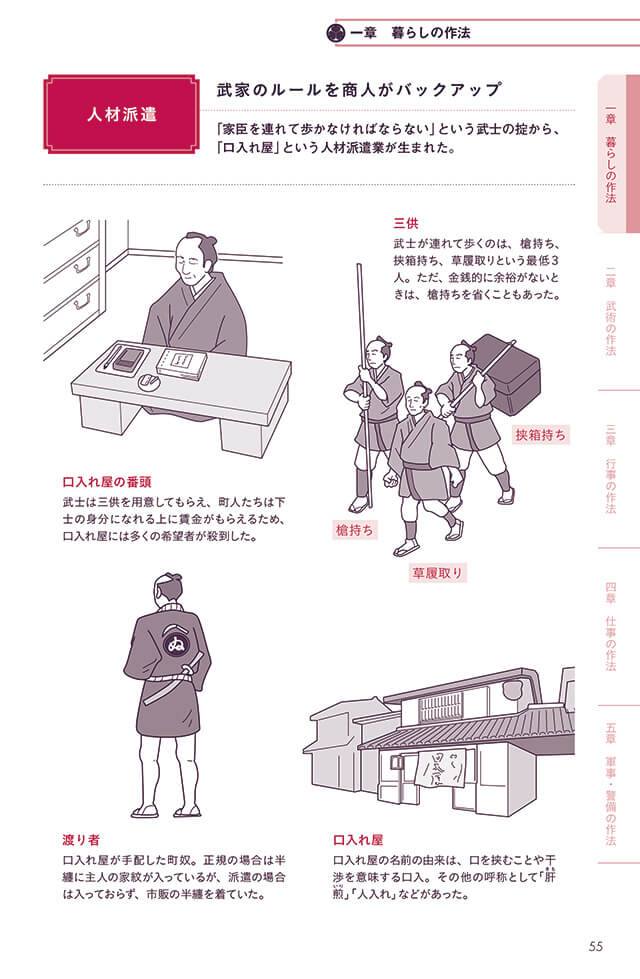

江戸時代 身分 イラスト-江戸時代の働き方は、身分や天候(農作物の撮れ高)によっても左右された。 一例としては、「 勤番 」と呼ばれる身分の武士は外出などの自由は制限されていたものの、1日働くと2日休みといった勤務体系もあったという。 江戸時代の女性のほとんどは、身分を問わず髪を結い上げていたこともあり、上流階級の女性は儀式でかつらを使っていました。 そのかつらの原料として、髪の毛が買取られていたのです。 紙屑買い、紙屑拾い 江戸時代では紙は貴重でした。

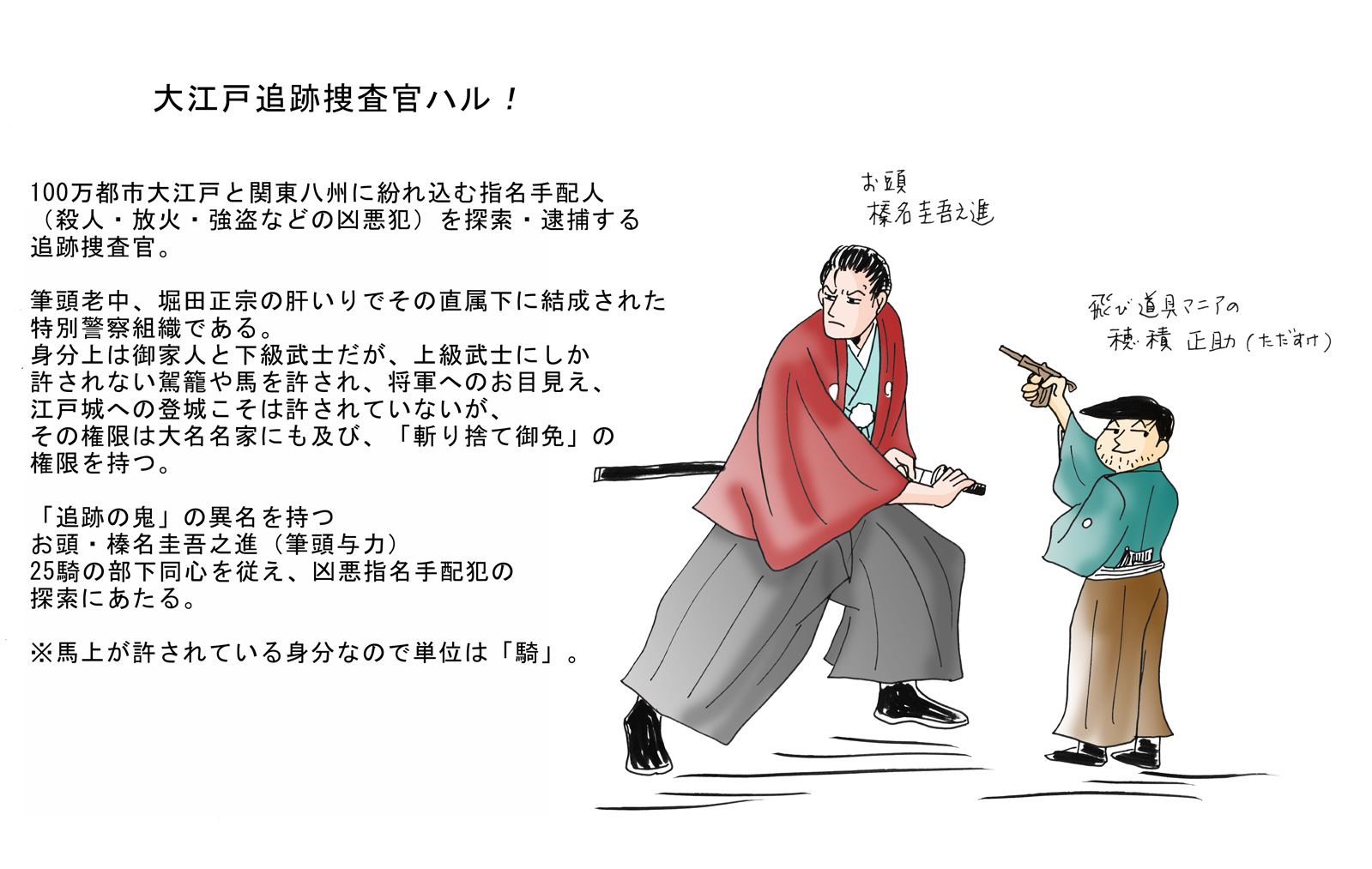

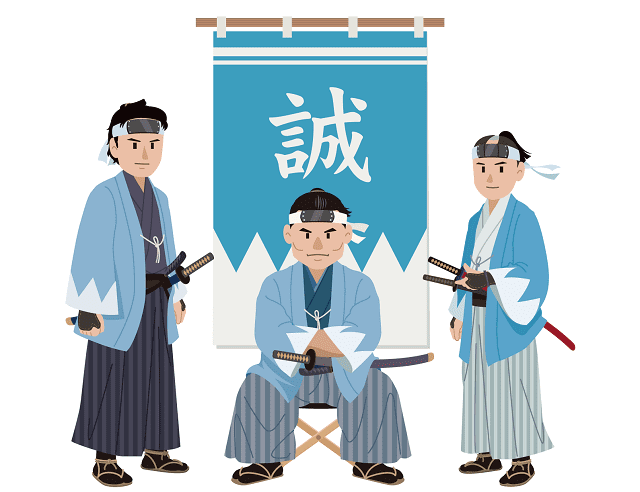

武士

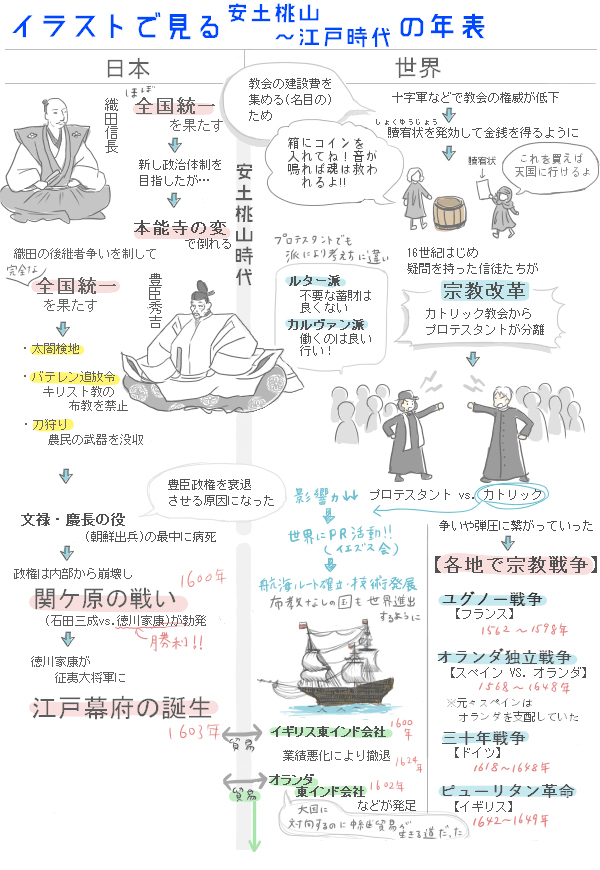

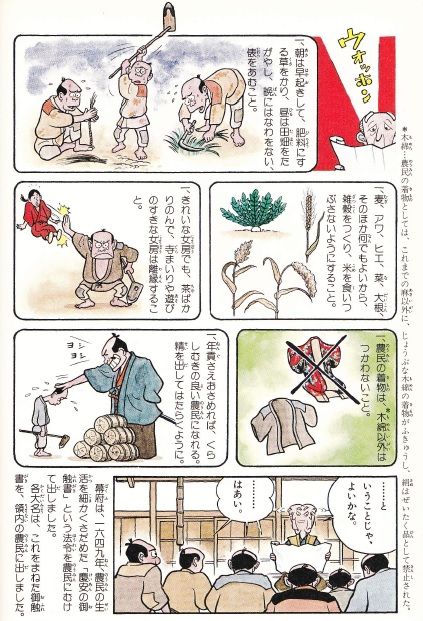

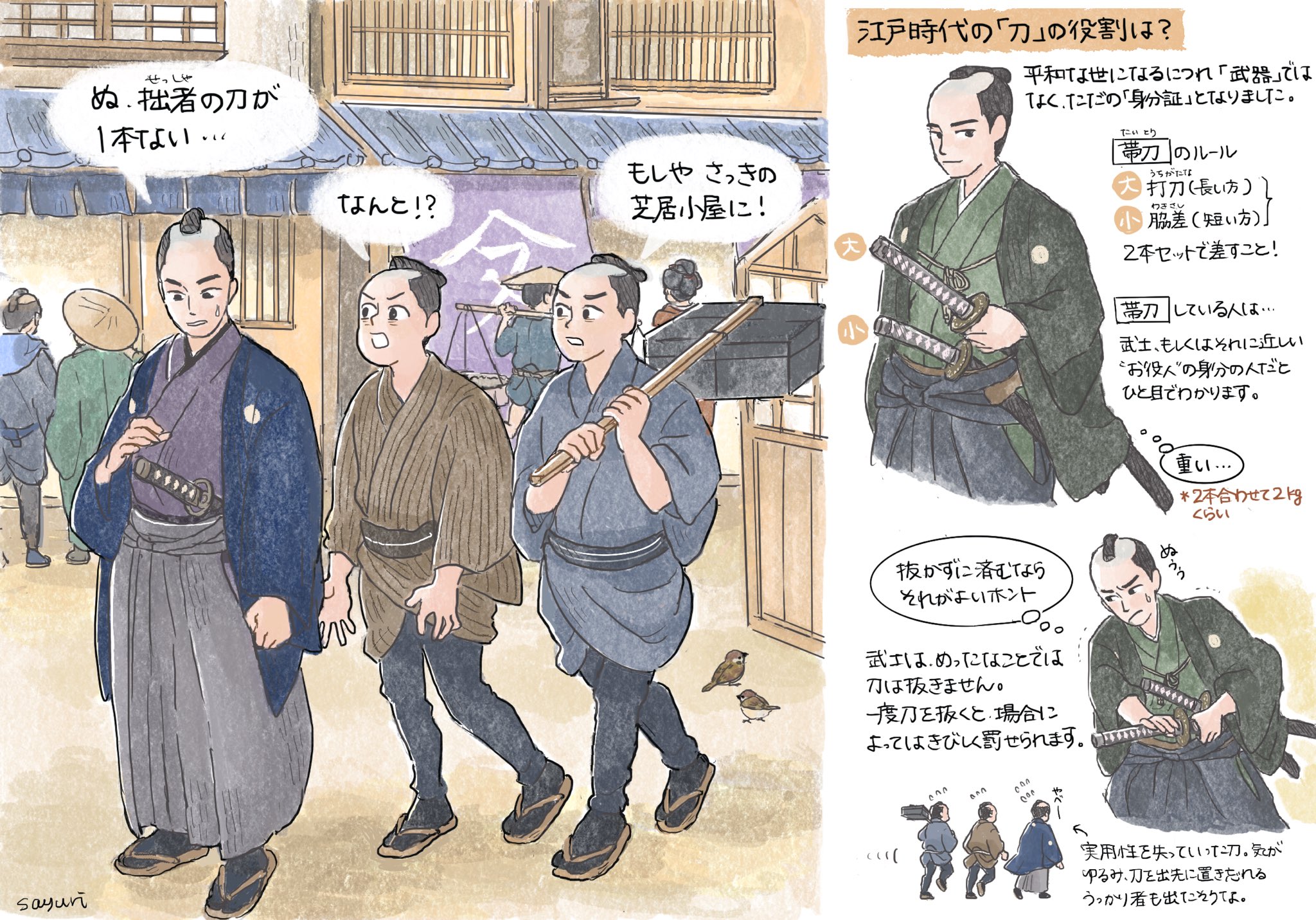

一定の年齢以上の方は、社会科や日本史の授業で、江戸時代には「士農工商」という序列があり、士(=武士)を頂点に、農(農業従事者)、工(工業従事者)、商(商業従事者)の順で身分が固定されていたと習ったはずです。 また、農民を卑屈にさせないために、「士」の次に「農」を置いたと教えられた人も多いことでしょう。 《この続きを読んでみる》 武士や公家以外にも名前に苗字があっ解説 お江戸の科学 古着屋:普段着は古着が当たり前。 商人の古着屋、回収業の古着買い、再生業の古着仕立屋の分業が確立していた。 蝋燭の流れ買い:溶けた蝋を集めて再生する。 木っ端売り:建材や廃材の木っ端を集め薪として売ったり付け木屋に 江戸時代の身分制度 江戸時代には 武士、百姓、町人 の身分制度に分けられました。 武士 支配階級、帯刀と名字が許される。 城下町に住む。 百姓 農村に住む人たち。 農業、漁業・林業を営む人たち。 町人 都市(城下町など)に住む人たち。 商人・職人など。 その他にも公家、僧侶、神職などがありました。 さらに えた 、 ひにん と呼ばれる身分もあり、住む場所が制限された人た

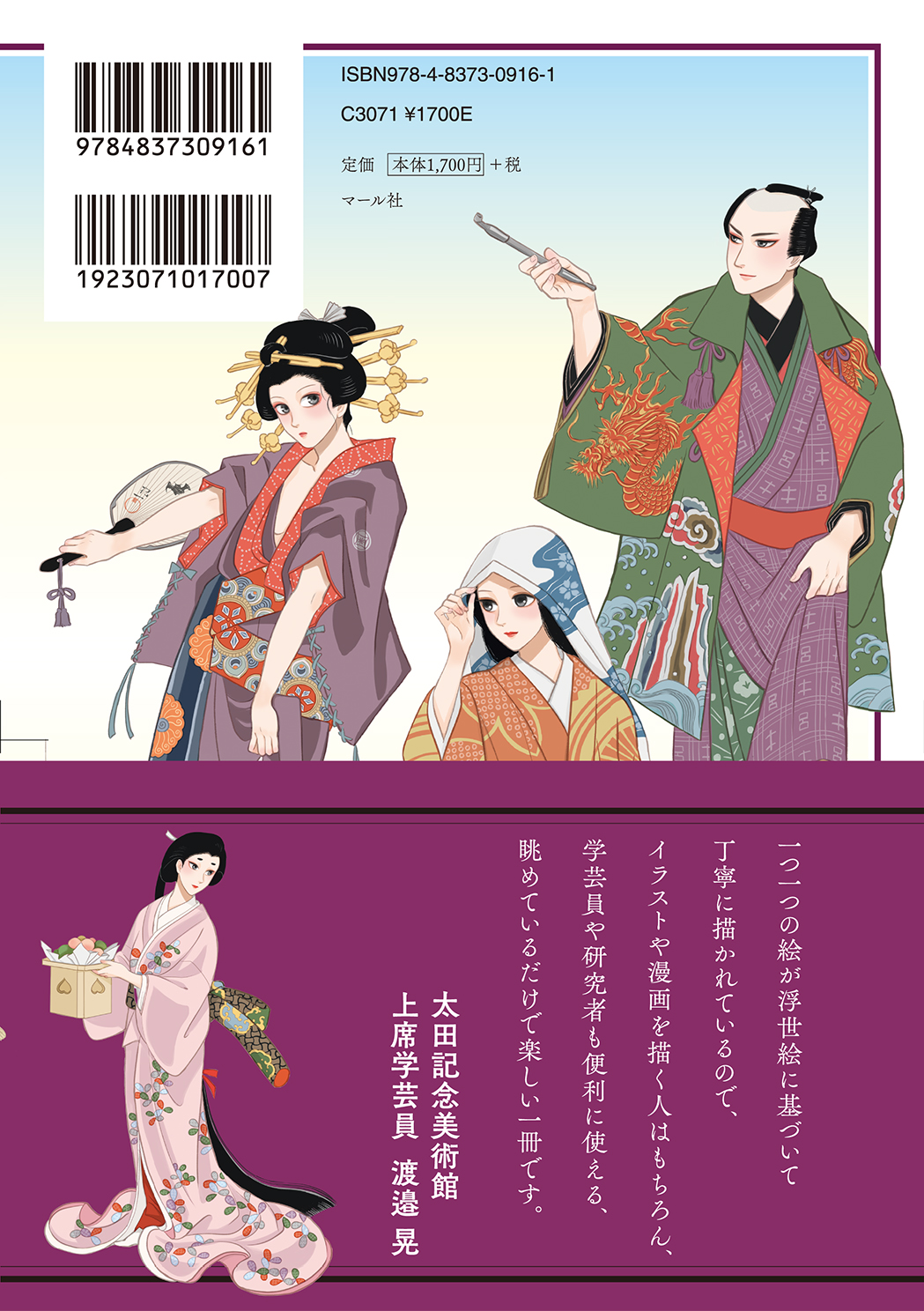

日本と住まいの歴史 獣などの外敵から身を守り、雨霧をしのぐ為の設備は、いつしか快適性が求められ、屋根や床が工夫された。 住まいは経済力の象徴でもあり、身分や立場を表す役目も伴った。 機能や様式の変化と共に、社会の変容も反映して来た住居。 江戸時代における、これらの身分の構成割合については、以下のようになっております。 武士7パーセント 農民 (漁師、猟人を含む)84パーセント 町人 (職人、商人合わせて)6パーセント このようになっております。 農民は、漁師、猟人 (かりうど)を含んでの数字です。 漁師や猟人は、農民と同様の身分とされていました。 その他の階級として、 公家 (くげ) 僧侶 神主 医者 これらのチェルミー図書ファイル164 今回ご紹介するのは、 撫子凛さんの「 イラストでわかる お江戸ファッション図鑑 町娘・若衆・武家・姫君・役者・芸者・遊女など 」 です。 (タイトルめっちゃ長い) こちらは江戸時代の浮世絵に描かれている人々の着こなしを現代風のイラストにアップデート

江戸時代 身分 イラストのギャラリー

各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます

|  | |

| ||

「江戸時代 身分 イラスト」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  |  |

|  |  |

「江戸時代 身分 イラスト」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  | |

|  |  |

「江戸時代 身分 イラスト」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  |  |

|  |  |

「江戸時代 身分 イラスト」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  |  |

|  |  |

「江戸時代 身分 イラスト」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  |  |

|  | |

「江戸時代 身分 イラスト」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  |  |

|  | |

「江戸時代 身分 イラスト」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  |  |

|  |  |

「江戸時代 身分 イラスト」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  |  |

| ||

「江戸時代 身分 イラスト」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  | |

|  | |

「江戸時代 身分 イラスト」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  | |

|  |  |

「江戸時代 身分 イラスト」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  |

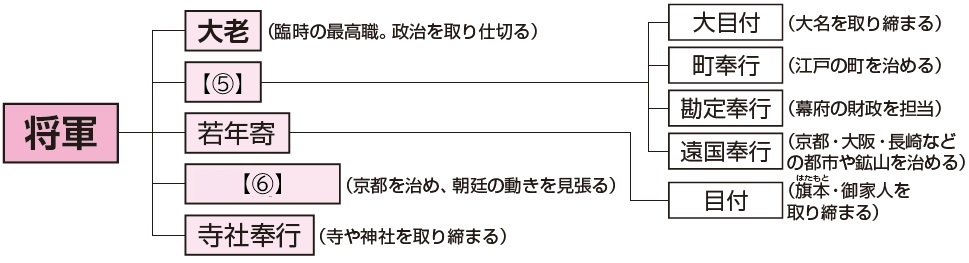

江戸時代は「身分社会」 「身分」とは? 「身分」の中の「身分」 「身分違いは許されない」が「裏ルート」も。 農民=「百姓」ではない 「百姓」のなかの「身分」 村請制・五人組と村八分と越訴・一揆 「生かさぬよう、殺さぬよう」=どうすれば「殺さないか」? 士農工商とは? 士農工商とは、江戸時代に存在した身分の総称のことです。 もともとは中国の書物に書かれていた「士農工商、四民に業あり」というもので、本来は広くあらゆる職業を表す言葉でした。 士農工商の身分は武士・農民・職人・商人の順で並んでおり、特に一番上の武士は

Incoming Term: 江戸時代 身分 イラスト,

0 件のコメント:

コメントを投稿